■トップに戻る

■本編トップへ

■フォントサイズの変更:

- 30・思い出

- 31・兄弟

- 32・悩み事

- 33・悪魔の匣の中

- 34・罪と罰 上

- 35・錬金術士と時の巫女

- 36・罪と罰 下

- 37・静かなる戦い

- 38・その心は猫をも殺す

- 39・彼らの話

- 40・宣戦布告

- 41・最初で最後の円舞曲

- 42・翻る反旗

- 43・熱

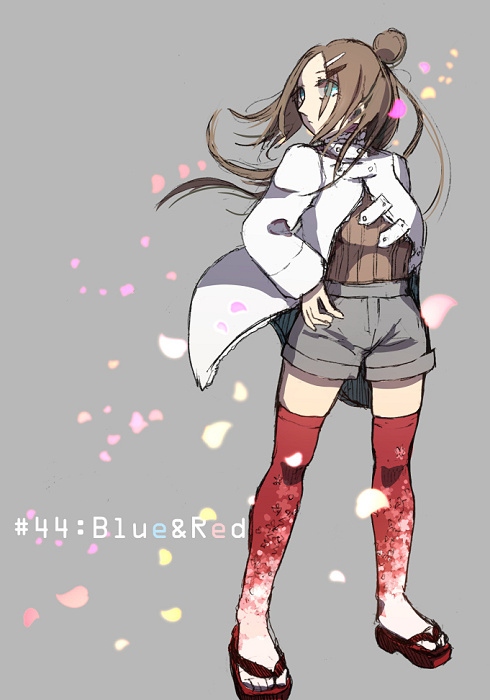

- 44・青と赤

- 45・ゆらぎ

- 46・姉妹と回想

- 47・夜曲

- 48・鬨の声

- 49・答え合わせ

- 50・必ずあなたを

- 51・花と花守

- 52・銀色の記憶

- 53・使命より何より 上

- 54・使命より何より 下

- 55・ミクス

- 56・紅い目の男

- 57・アリア・レコード

44話「青と赤」

【エルカリア半島 廃教会】

大陸西端にあるエルカリア半島の海岸沿いに廃教会があった。それはなんとも珍しく、断崖絶壁に建っているのだがただ建っているのではない、崖の下、少し奥まったところに隠されるように建っているのだ。地下通路を使わねば辿り着けない、まさに隠れ家的な建築物であった。……というのも、そこはかつて弾圧された異教徒が身を隠しながら己の神を守る為に使われたそうだが、今現在はディアイレと呼ばれる少数派がそこを根城としていた。

そんな砦の一室で、この集団のトップを狙う女とその妹が、何やらひそひそと話し込んでいるようだ。

「で、そんな石ころ、本当に使えるって信じてるのか?」

テーブルに肘をつき、怪訝な顔で女の顔を見上げたこの悪魔の名はシンシン。白と黒のツートーンの髪が特徴的な悪魔である。若い女の姿で、己の体を武器にした大胆な格好をしているが、中身はハムスターのような悪魔である。一方、睫毛の長い瞳で赤い石をうっとり眺めているのは、魔女帽の女メイメイ。

「勿論よ。これと種の効力は同等なのよ。あなたがこの石の力を信じないのなら、あなたは種と花の存在を否定することになる」

シンシンは溜息をついた。メイメイは気にせずその種を丁寧に箱に入れ懐に仕舞う。

「――それより、知っている?使わなくなった通路に、何やら白い鼠が彷徨いていることを」

「は?」

シンシンは眉を顰める。

西方悪魔集団の作り上げた地下通路は、人間の作ったカタコンベが原型ではあるが、様々な場所に抜けられるように、また空調の面でも改良がなされた、地下を縦横無尽に走るもの。しかしそこはまるで迷宮。灯の無い真っ暗な場所も多く、行方不明になる者も現れた為、使用を禁止している区画が多くある。彼らの住居スペースとなっている本拠地である教会周辺や、主要な通路は今も継続して開放しているが、シンシンにとってさえまだまだ未踏破の部分もある。

「白い鼠ってなんだ?走らせときゃだめなのかよ」

分かりやすく溜息をついたメイメイは、額に手を当てる。

「だめよ。あの子は一応追い出したのよ。それなのに通路を使われては困るわ。……別に私自身は困らないけれど、みんなが困るじゃない?」

「俺別に困んねえけど……誰あの子って?……それにしても、通路の全部を把握してる奴なんて、お前以外にいるのか?」

「私だって、全部分かってるわけじゃないわよ。崩れかけてる場所もあるしなにより遠かったりね。覚える前に地図を盗まれたのよ。まああんな所に置いておいた私も悪いけど……ほら、あの子よあの子。あなた、まだ分からないの?」

シンシンは溜息をついて席を立つと床に寝そべる。

「俺、疲れた」

「思考を放棄しているんじゃないわよ……」

しかしその直後、二人は何かを感じ取る。侵入者の気配を察知したメイメイとシンシンは身構え、鋭い眼光で部屋の出入口を見つめて顔を合わせると、各々武器を握り締めて静かに部屋を出ていった。

欄干の隙間から見える侵入者は堂々としていた。教会の一番大きなホールで、その一面の壁から突き出るように飛び出た人形、マザードールを見つめていた。そのあまりに堂々とした出で立ちから、ホールに僅かにいた悪魔達は、初めて見る顔に疑いつつも大して警戒はしていなかった。

その人物……狐面を被った赤い衣の人間は二人に気付いたのか、頭だけがこちらを向いた。そして梟のように微動だにしなかった。驚いた二人は身を低くしたままひそひそと小声で話す。

「な、なあ。あれレイズの魔女?あっ違うか東の悪魔じゃね?髪白いし、変な格好してるし」

「なわけないでしょ。よく見なさい。赤い服の下、あれエクソシストだわ」

「なっ!?エっふはふふ」

大声を出しかけたシンシンの口をメイメイが慌てて塞ぐ。再び階段の下を見ると、両手を上げ攻撃しない意思を示した狐面が、階段を登って来ていた。そして二人の前にやって来る。メイメイはシンシンを解放し、立ち上がると目を細めて口を開く。その声色には余裕があった。

「何用ですか?魔女よ」

すると、目の前の狐面は恭しく礼をした。

「申し遅れました。私はニルス・グレイヤー。東方のテトラールキを務めます、メルデヴィナ教団のエクソシストです」

その声を聞いた悪魔達に衝撃が走る。だが、メイメイは「静かに!」と彼らを制した。ホール中にその喚呼は反響し、瞬時に衣擦れ音一つしなくなった。メイメイは咳払いをすると、声のトーンを落として続けた。

「そのエクソシストが単身で何用かしら?ここが私達のホームであると、あなた程の立場の人間ならご存知でしょう?」

狐面は「ええ」と返事をした。

「私は宣言しに来たのです。我々はあなた方の神、マザードールがここにあることを知っていますが破壊はしないと」

「そんなこと――」

「勿論取り引きです。私がこの約束を守る代わりに、あなた方はこれから始まる内乱に手を出さないと約束していただきたい」

「内乱?」

怪訝な顔をしたメイメイ。狐面は頷く。

「教団は今、混乱期にあります。いずれ二つに分かれて戦いが起こるでしょう。そしてこの混乱に乗じてあなた方は我々に一矢報いることが容易でしょう。しかしそんなことをされては困りますから、取引をしようと言っているのです。あなた方を私は見逃します。ここの場所も、破壊の仕方も、私は一切口外致しません。代わりにあなた方も、私達の邪魔をしない、そういうことです」

「はあ?そんなことお前が守る証明ができるのか――」

「分かりました」

「はあ?!」

不服そうにシンシンはメイメイに突っかかる。メイメイは人差し指を彼女の唇に当てて制した。

「いいですこと、エクソシスト殿。約束しましょう。あなたが破らない限り、我々は先の戦いに介入しないと」

「感謝致します」

そう頭を下げた狐面は、堂々と教会を出ていく。メイメイの言いつけを守った他の悪魔達は、ある者は萎縮し、ある者は睨みつけながらも各々道を譲った。

彼がいなくなった後、シンシンは未だに不服そうに姉の顔を見上げた。

「なあ、あれでよかったのかよ」

メイメイは余裕そうな微笑みを湛えていたが、突然ふっと吹き出し笑い始めた。

「うわっ、気味悪いな」

「何もしなくてもこれから人間は皆死ぬって言うのに当人達は戦争ですって!あはははは!」

「確かにそうか……」

高笑いがホールに響く。既に完全勝者の彼女には、人間の足掻きなど取るに足らないことであった。

悪魔の砦から外に続く地下通路を出て、比較的近くにある研究所の跡地を調べていたグレイヤー。ここは少し前の任務中に崩壊してしまったと三番隊隊長からも聞いているが、あまりに不審な点が多すぎるのだ。そんな彼の元に一人の男がやって来た。彼はやけに親しそうにグレイヤーに話し掛けた。

「よお灰ちゃん、元気か?」

「その呼び方はやめなさいと言った筈ですジェイル」

振り返るといたのは大槌を背負った教団員の男。歳は二十代後半くらいだろう。グレイヤーと比べてかなり大柄に見える。そして淡い茶髪のような短い金髪。歯を見せて笑うその表情から察せられるように明朗な人物であった。そんな彼の名はエリック・ジェイル。南部のエクソシスト隊、二番隊をまとめる隊長であり第二テトラールキである。

「それにしてもやっと姿を現しましたね。今まで散々連絡を無視してきたのは、一体どういう了見なのですか」

ジェイルは暫くぽかんと口を開けていたが、「ああなるほど」と全てを察したらしい。

「連絡したり部下を送ったのはこっちも同じだ。ただ、やけに上手く邪魔されてるみてえだな。本部を孤立させるのに必要な技術に関して相当長けているみたいだ」

「ええ、本当にそのようですね」

歩み始めたグレイヤーの背に、ジェイルは思い出したように付け足した。

「そう言えばさ、お前が交渉する前に俺、マザードール殺してきちゃったんだけど」

「は?」

振り返ると同時に出た声は、信じられないと言ったふうな声だった。咳払いをし、ジェイルに向き直る。

「もう一度、」

「いやだから、もうマザードール死ぬから――」

「あなたはまた勝手なことをおお!!」

珍しく感情的に憤慨した彼はジェイルの襟首を掴みにかかる。彼は必死に阻止し、弁明を慌てて述べ始めた。

「いやね?俺はずっとマザードールを完全に停止させる方法について調べてたんだけど、薬でじわじわ動きを止めるのが自然死っぽくて良いかなあと思ってな?お前が注目を集めてる間に作業させて貰ってな?異常な細胞分裂活動を鎮静化させる作用がな?入ったな?ごめんそろそろ苦しい」

「これがバレたら邪魔されるのは確実なのですよ。ただでさえ低い勝利確率をまだ下げるおつもりですか」

ジェイルは首をぶんぶんと横に振る。

「大丈夫だ!さっきも言ったように、マザードールが活動を停止するには時間がかかる。俺の手際の良さ舐めんなよ。今しなくていつすんだよ。……それよりグレイヤー、お前、悪の根源を見逃すなんてそっちの方がやべえぞ」

ふっと彼は襟首を離した。ジェイルはやっと解放される。グレイヤーは手をはたきながら言う。

「悪の根源……ねえ。しかし私の選択は正しいと思いますよ。彼等にすればマザードールは神なのですから。神を奪うなどという暴挙は簡単にはできません。今無駄に過剰な摩擦を生むことは賢明ではありませんから。――それよりこの会話がもし誰かに聞かれていたらという可能性の方が問題です」

「いや大丈夫だろ。俺がそんなヘマするかよ。気配は感じねえし」

「そう……」

「あるのは――」

彼は空を仰いだ。白い空に黒い点が舞う。

「鷹が飛んでる」

「それはカウントしなくても良いと思いますね」

「だろ」

ドヤ顔で両親指を立てたジェイルの脇腹に、グレイヤーの肘がめり込んだ。

◆◇◆◇◆

【スヴェーア帝国】

アーサーとレイが出発したとほぼ同時に、アルモニカは北へと向かった。

彼女には時折直感があった。だから、もしかしたらグロリア・レディの居場所も分かるかもしれないと期待をしてみたのだが、やはり今回は分からなかった。そうして一先ず予定通り、支部を目指すことにした。黒の瓶は数が限られている為節約する方針で行く。列車が途中までしか走っていない代わりに、そこからは乗合馬車の運行が開始されていた。商売人たちは相変わらず早い適応能力を見せる。

北の支部は、帝都アレクセイエスクからしばらく北上した所にあった。支部のあるフィルグラードは、暗黒地帯の針葉樹林や雪原をすぐ側に構える辺境地である。

アレクセイエスクからは列車とはまた別の、道を蒸気で走る乗り物が運行していた。通称乗合馬無し馬車と呼ばれるそれにアルモニカが乗るのは二年前ここを訪れた時以来だ。それ以前、それ以降も見かけることさえ無かった物珍しいものだった。

青い車体に大きな窓、車内には真ん中に通路があり、一番奥の席以外はそれぞれ左右二人掛けと言ったところか。仕切りの向こうには、青い帽子を被った御者……ではなく運転手が機械を操作していた。多用されている青はどうやらこのスヴェーアのナショナルカラーであった。帝都アレクセイエスクのヴィオラ=フリート時計塔も青が使用されていた筈だ。

その道中、隣に座っていた恰幅の良い紳士がアルモニカに話し掛けてきた。白髪混じりの黒髪。皺の刻まれた目尻や瞼の奥に隠された青が優しい印象だった。

「お嬢さんは一人かい?」

「?はい」

「まあ、おじさんも一人なんだけどね……」

アルモニカが不審そうな顔をしたのに気付いたのか、紳士は帽子を取って胸の前で押さえると、浅く頭を下げた。

「突然話し掛けてすまない。私には娘がいてね、生きていたら君くらいの歳だろうなと思ってしまって。――これから、花を遣りに行くんだ」

黒い鞄をちょいと持ち上げた紳士。

「……大切に思っていたんですね」

「ああ。ふふ……優しいね」

その場での会話はそれぎりだった。

思い返す親の話。アルモニカにとって唯一の親とは、血の繋がりのある両親ではない。愛情を注いでくれた一人の女性。彼女とは、カナソーニャ・ロヴァイ研究所でお別れをした。

ある時サクヤが言っていたことを思い出す。中に子供のままの悪魔がいたこと、培養槽の中にまだ生きた人間がいたこと、侵入後すぐに崩壊を招いたこと……これら研究所の不思議な出来事の数々、あれはまるである時からあの時まで時が止まっていたようだと。しかし時を止める技術があるなどとは流石に聞いたことがない。そのような能力を持つ悪魔がいるのだろうか。はたまたアルモニカが知らないだけで、そのような力を持つ武器使いが存在するのだろうか。

しかしそんなアルモニカの思考は一つの悲鳴によって断ち切られる。突然、乗り合わせていた乗客の一人、窓際の貴婦人が悲鳴を上げたのだ。直後窓の割れる音がした。

「な、何かいるっ!グレムリンだわ!」

今度は隣の紳士が叫ぶ。

「私の鞄が!」

群れる複数の何かが車両に取り付いていたようなのだ。

「気を付けて!触れないで!」

アルモニカは叫び、緊急停止した車から飛び出す。鞄の中身を突っついていたのは黒い小人に似た悪魔だった。肋の出た体に細い腕、発育途中のような小さな羽が背中に生えていた。尖った耳と、貧相な白い頭髪と、爛々と光る金の目が悪魔らしい特徴であった。彼とも彼女とも言い難いそれは鞄を掴み、森の中へと逃げていく。

「その中には大事なものが入っているんだ!娘の形見が……!」

車両から身を乗り出した男が叫ぶ。アルモニカは暫く考えていたが、振り返り乗客に向かって叫ぶ。

「近くにあるメルデヴィナ教団フィルグラード支部に、どうか連絡してください!……私はアルモニカ・フリィベル、本部エクソシスト。荷物は任せて!」

「ありがとう……!」

そして悪魔を追いかけ青い光と共に駆けていった。

青く光る雅京の力を使い高速で雪の斜面を駆け上がる。相手は予想以上にすばしっこかった。時にからかうように振り返ったかと思うと木を登り、木から木へ飛び移りながら逃げて行く。その度に揺れ枝に積もった雪が落ち、降ってきた。そうしてなかなか捕まえられないままかなり林の奥まで来てしまった。

そのうちに木々の少ない拓けた場所に出た。おおよそ中心に立っていた悪魔の背後から数匹の悪魔が現れる。そして、木々の隙間から幾つもの金の瞳が姿を現す。

「なるほど、巣まで誘き寄せたわけね」

戦慄しながらもアルモニカの身体を走るのは確かに武者震いだった。

「雅京は一人で闘うには向いてないんだけど……関係無いわ。こんな寒い中、何の為に私がこんなホットパンツを履いていると思うの」

(雅京、あれをやるわ。名を教えて)

{やっと言うことを聞いてくれたのね}

{久々だなあ。おおよそ十年振りか}

「早く!」

{もう……}

目を閉じたアルモニカ。すうと冷気で肺を満たす。何処からか聞こえる武器の声と共に、その名を吐き出した。

「纏桜花(マトイオウカ)……」

足元が赤く光る。青みを帯びていた黒いブーツは花吹雪の嵐のように色を変え、赤地に白の花が咲いた様な柄の長い靴下に変わる。靴はいつの間にか下駄になっていた。踏みしめた雪、それは溶け、踏んだ場所だけ黒土が露になる。彼女は構えを取り叫ぶ。

「踊るわよ、雅京!」

高く跳び上がった彼女はきりもみ回転して悪魔の群れへ突っ込んでいく。突風で吹き飛ばされる小さな悪魔達。靴から火花が散る。突風に巻き上げられたそれは、まるで嵐に晒される桜の花弁のようだった。

「脆い!」

背後から襲いくる悪魔を、振り向きざまに蹴り飛ばす。蹴りつけた部分は、表面だけでなくその周辺の内部が燻る炭のように赤く光っては消える。纏桜花には、微々たる火属性が付帯していた。

追いかけ、跳び、蹴り下ろす。更に前方へ飛ぶと、回転しながら攻撃をする。軽やかなステップを踏むように立ち回り、散った火花はまるで花弁のように、その姿はまさに桜下の舞姫のようだった。しかし、倒しても倒しても敵は湧いてくる。アルモニカは息を切らして冷や汗を拭う。

「ちょっと、多すぎるわね……」

近くに悪魔の卵でもあるのか。どちらにせよ、この状況は宜しくない。あの乗客達がフィルグラードに辿り着き報告してくれ援軍が来る筈だが、それまで戦う、もしくは一旦引くのが選択肢として存在するだろうが……

その時ふと、背筋を撫でられるような感覚がした。身体を走る違和感、指の先までびりびりとした感覚、大きな何かが近くにいるのだと悟った。彼女は身構え、身を固くした。どこからともなく声がする。

「――ザッディーチ・カグラ」

まるで全てが凍り付いたかのように、時が止まった。飛びかかろうとした悪魔さえ空中で静止し、彼らの荒らした雪は巻き上げられたまま固定されている。枝の一つ風に揺れない。目の前の光景が信じられないと辺りを見渡すアルモニカは、やっとその声の主を発見する。それは森の中からにこやかに歩み出てきた。

「あなたは……グロリア・レディ」

黒いピエロのような格好をした、酔狂な人物。フードの隙間から見える精悍な青い眼差しとフサフサとした銀の毛がまるで狼のような美人。彼女こそは、メルデヴィナ教団で実力トップと噂される武器使い。先程の殺気ともつかない感覚はどうやら彼女のせいだったらしい。

「来たねアルモニカ」

「私の名前、」

「勿論。ワタシだって一応教団のテトラールキ。団員のことは把握しているよ」

そう言うと、「場所を変えよう」をアルモニカの手を引いた。

「待って、」

アルモニカは止まった悪魔の集団に駆け寄り、物を探し始めた。

「ああ、彼らになるべく触れないようにね。折角止めたのに、また動き出しちゃうから」

触れないように、そっと奪い返したのは、隣の乗客が持っていた鞄。それをしっかり持つと、アルモニカは振り返って頷いた。

森の中を歩みながらグロリアが口を開く。

「以前顔は見たけれど、何だか雰囲気が変わったみたいだね」

「ああ……武器のことですか?」

「そうなのかな」

「今まで使っていた雅京は、前使用者の方が開発した新しいモード、纏竜胆(マトイリンドウ)。けれど武器の声に従って、本来の姿を使いました。単体での戦闘に特化する必要がありそうだったので」

「へえ、竜胆……ふふ、あれは困った女だね」

グロリアは前使用者のことを言っているようだった。

アルモニカは本来聞きたかった話題に入る。

「私はあなたに聞きたいことがあるんです」

「ワタシがエクソシスト陣営の中でも裏切り者であると?」

アルモニカは眉を顰める。

「何故?」

「まあいいよ、気にしないのなら……」

「……あなたは、この世界の構図が見えてるんですよね。教団内の、エクソシストとガーディの対立しか見えない私たちと違って」

それを聞き、彼女は嬉しそうに笑う。

「……君は聡明だね。そうなれば、ワタシは君に伝えなければならない。世界の真実を」

やがて歩みを止めたグロリアは、しゃがみ込む。地面に積もった厚い雪を払うと下から錆色の鉄板が顔を出す。重々しい音を立てながら取っ手を持ち上げると、下には暗い階段が続いていた。

「行こう、ワタシの研究室だよ」

研究室とグロリアが呼んだ場所は、まるで自室のようだった。と言っても生活するのに必要最低限の物しか無い印象。ソファーとテーブルがあるが、それ以上に存在感を放つのが、大量の瓶が並べられた棚。その棚は部屋の一面を覆っていた。彼女は瓶のタグを一つ一つ見ながら何かを探しているようだった。

「ええとどれの記憶だったかな」

「何ですか?それ」

彼女は振り返りにっこり笑う。

「あー、そうだね……私の武器の能力を知っているかい?基本的には、物体の時間を停止させること。具体的には、その場にある任意の事象を具象化してこの場に固定する。君は本部で生産されていた黒の瓶を知っているだろう?あの原理とほぼ同じ。ワタシの固定した事象を切り取り別の物に移し替えたんだ」

「……ええと……」

「フフ、難しいよね。ワタシも、研究を重ねるにつれこれはいくらでも悪用もできると気付いたから、あまり詳しく語るつもりは無いけどね。――つまり、記憶を詰め込んだ瓶を持っているから、君に見せてあげると言っているのさ」

そう言うと、今度は梯子を持ってきて登り、また棚を漁り始める。

「誰の記憶なんですか?」

「色々。ワタシが刈り取った記憶だよ。武器が覚えていてくれたんだ。勿論、刈り取っても大丈夫な人間だよ。もしくはその場に居合わせた悪魔とかね。記憶違いとかもあるから、重複する事実を重ねて比べたり精査したり、それはそれは大変だった」

頭に疑問符を残したままのアルモニカを放置し、「さてと、」とグロリアは振り返る。その右手には瓶があった。ドロリとした黒い液体が怪しく光っている。

「さあお嬢さん、ビターなドリンクは苦手かな?」

そう言いピエロはニヤリと笑う。

◆◇◆◇◆

【瓶詰めの記憶】

「ああ、遂に完成した。ではシロ、頼みますよ。種を植え、花を咲かすのです。人選はあなたに一任します。……人間など要らない。私にはローザと子供達がいるだけでいいんだ」

「ああなんて哀れな子供よ!この母なる愛をその身に与えよう!ああ羨ましい、なんて羨ましいんだ!誰も愛さない母上から、唯一愛を受けることのできる人間だなんて!」

「――種は人の中で育てる必要があります。緩やかにエネルギーを溜め、初めて花を開く。けれどあなた、種が何処に行ったのか見失ったのですね」

「マザー、マイマザー。我々は花の開花を。種の行方を捜すだけ。貴女の為に。私の為に。我が、兄弟の為に――」

「どうしてあいつはあの人間のことが好きなんだ?……ふうん?お前も殴れなかったって?変なの、俺なら多分首をへし折れるのに」

「花が咲けば人間は皆死ぬのだろう?種を宿した人の体はどうなるんだい?僕たちと一緒に生きるのか?もしそうなら嫌だね、人間と共に生きるなんて」

「花守は失敗した。お前達が花となる種を守りなさい」

「たかが人間風情が、マザーに愛され、マザーに殺されるなんて。とても名誉なことね。例えその身が裂けるとしてもよ。……ああ、あの人はなんてシナリオを描いたの。悪趣味な研究者。我々の父――」

「――花守は何処へ。種をようやく見つけたのに、これではいつか死なせてしまう。……ああ、あなたは知らない?写真があるから見せるね。種の子はこの金髪の――」

……

無数の声が映像と共に、激しい川のように流れていく。

近々滅ぶ人間と、その為だけに生かされてきた人間の存在を知った。

45話へ